EMPREGO DE ARMAS BIOLÓGICAS: VERDADEIRO DESAFIO TECNOLÓGICO

Wanderley F. de Amorim Júnior (Eng. Mecânico - MSc)

e-mail: engenheiromec@yahoo.com.br

Emprego das Armas Biológica

Basicamente, existem três

meios

através dos quais um microrganismo pode penetrar em sua vítima humana.

O

primeiro é através da pele, como ocorre quando o mosquito transmite o

vírus da

febre amarela ou o médico inocula a vacina correspondente. O segundo é

a

ingestão juntamente com a comida ou a bebida, forma típica de ataque do

botulismo e do cólera. O terceiro é a inalação, como no caso da

propagação da

peste pneumônica, gripe ou sarampo.(CLARKE, 1970).

É evidente que não há possibilidade

de se disseminar voluntariamente uma doença mediante a produção de

lesões ou a

aplicação de injeções em vasto número de soldados inimigos. Já se

pensou,

entretanto, em usar grande número de animais transmissores infectados,

que

seriam deixados livres e se incumbiriam de levar a moléstia à população

humana.

Os japoneses fizeram muitas pesquisas sobre isso, na década dos

quarenta.

Publicaram-se no Japão pormenores desse trabalho, exibindo-se

fotografias de

bombas biológicas, que consistem em recipientes que seriam deixados

cair em

pára-quedas. Ao tocar o chão, arrebentariam ou abrir-se-iam

automaticamente,

deixando em liberdade, por exemplo, ratos contaminados de peste. A

primeira

exigência dessa técnica é uma instalação produtora capaz de criar

grande

quantidade de hospedeiros infectados.

São poucos, porém, os peritos em guerra

biológica que acreditam hoje ser esse o meio mais eficiente de

disseminar

doenças. Certo é que seria um dos mais arriscados, pois pressupõe a

inclusão de

um terceiro fator – o hospedeiro – em algo que já constitui uma

operação

complexa. Há muitas razões pelas quais a libertação dos veículos

contaminados

pode não produzir nenhum efeito, pois esses animais muitas vezes não

têm

possibilidade de estabelecer-se em ambiente estranho. E se conseguirem,

não

existe meio seguro de determinar o grau em que a doença será

disseminada. O

efeito poderá ser insignificante ou se tornar inteiramente

descontrolado e

terminar por causar uma pandemia. Embora possível, isso é pouco

provável,

porque a maioria dos exércitos modernos (e populações civis) são

perfeitamente

capazes de eliminar os transmissores em seu próprio terreno. Em certas

partes

do mundo, os padrões de higiene são tão elevados que os vetores teriam

poucas

possibilidades de sobrevivência. Ademais, muitos dos veículos

importantes estão

confinados às zonas tropicais e subtropicais do mundo, o que representa

uma

limitação imediata à eficácia da arma. O que resta é, pois, um meio de

ataque

limitado principalmente às regiões equatoriais em que haja pouca ou

nenhuma

higiene pública. Fora disso há uma possibilidade imponderável de

sucesso e o

ataque, ainda que “bem sucedido”, poderia contaminar apenas uma pequena

proporção da população.(CLARKE, 1970).

O segundo método de propagação

poderia ser a contaminação de alimentos e líquidos com matéria

infectada. Essa

é também uma técnica difícil de ser empregada em larga escala. A única

possibilidade de êxito parece ser a contaminação de alimentos nos

próprios

locais de sua produção industrial ou do suprimento de água nos

reservatórios.

Ainda assim isso seria difícil. Tanto os reservatórios civis quanto os

militares são cuidadosa e permanentemente vigiados, para evitar

qualquer

aumento de contaminação por causas naturais. Desse modo, seria

facilmente

detectada com antecedência; além do que os métodos normais de

purificação de

água seriam provavelmente suficientes para eliminar a maior parte do

perigo. O

êxito exigiria uma redução prévia dos padrões sanitários a um nível

muito

baixo.

Isso não quer dizer, é evidente, que

nunca se venha a utilizar esse tipo de ataque. Em caso de guerra,

deve-se

prever a ocorrência de quedas nos níveis de higiene pública. Além

disso, a

crescente centralização das técnicas de industrialização alimentar, o

advento

de meios de comunicação mais rápidos e o aumento da densidade de

população tem

incrementado o risco desse tipo de ataque nos últimos vinte anos. Não

haveria

necessidade de grandes quantidades de matéria infectada ou tóxica. Já

se

calculou que qualquer pessoa que beba 100 mililitros de água

proveniente de um

reservatório de cinco milhões de litros, no qual tivessem sido

colocados 5

quilos de toxina botulínica parcialmente purificada, correria sério

risco de

envenenamento. E naturalmente a contaminação deliberada de alimentos ou

de água

com o fim de eliminar pessoas importantes, civis ou militares, seriam

de

difícil prevenção, no caso de sabotadores experimentados.

Todas as indicações existentes

mostram que as vias respiratórias são o meio mais eficaz para a

introdução de

um agente biológico em larga escala. Geralmente, exigem doses menores e

provocam

efeitos mais graves. Por exemplo, o carbúnculo causado pela absorção de

germes

através da pele tem mortalidade muito mais baixa do que resultante de

inalação.

Muitos argumentam também que esse processo pode ser usado para atingir

populações maiores, pois a própria doença se transmite de uma pessoa

para

outra. Seria necessário estabelecer apenas um foco de infecção pequeno

em uma

parte do país, de onde o mal se espalharia, por si mesmo, por toda a

zona. Isso

suscita um dos mais importantes problemas a respeito do uso real de

agentes

biológicos. Deveriam eles, seja por inalação, ingestão ou injeção, ser

destinados a causar uma epidemia, a propagar-se por toda uma população?

Certamente é essa a noção popular do funcionamento de uma arma

biológica. Uma maneira

de fazê-lo é mediante a introdução de agentes transmissores

contaminados .

Outra alternativa é a introdução de uma doença que se propague

diretamente do

homem ao homem. Por diversas razões, isso é desaconselhável.(CLARKE,

1970).

Em primeiro lugar, não se pode

calcular com certeza quais serão os resultados de um ataque assim. A

epidemiologia é matéria imensamente

complexa, e embora se tenham feito progressos técnicos, o panorama

ainda não é

muito promissor. Isso se dá principalmente porque o epidemiologista é

obrigado,

ou a trabalhar teoricamente, ou a tentar obter dados sobre epidemias

passadas e

presentes e em seguida formular hipóteses para explicá-las. Não é

possível

fazer experiência em populações humanas, e assim os processos normais

da ciência

lhe são negados. É muito difícil prever

com absoluta certeza a progressão geográfica ou o total de mortes que

resultaria da introdução de uma doença epidêmica numa população humana.

A

utilização de uma doença epidêmica seria, assim, uma importante

incógnita

nas equações já complexas da guerra biológica. Além das dificuldades de

utilizar uma arma que produzirá efeitos desconhecidos, existe também o

perigo

de que a moléstia escape inteiramente ao controle e se espalhe por área

muito

mais vasta do que se havia originalmente previsto. Nessas

circunstâncias, seria

temerário, para qualquer nação, ser a primeira a tentar introduzir um

mal

epidêmico numa população, como manobra militar.

Existem, porém, outras razões

mais imediatas e práticas. Se a força

atacante planeja ocupar a região não terá outra alternativa senão

vacinar

contra a doença todos os elemento da força de ocupação. Isso pressupõe

a

existência de uma vacina adequada, e em caso positivo há sempre a

possibilidade

de que o inimigo haja tomado a precaução de imunizar seus soldados, ou

mesmo os

civis, contra o mal. Talvez mais importante seja o fato de que, se uma

moléstia

é epidêmica, poderá já haver ocorrido em determinada população, ou

haver sido

impedida de espalhar-se devido à vacinação em massa. Esse argumento é

importante, pois um microrganismo não pode sobreviver senão em ambiente

adequado. Muitas das doenças

facilmente transmissíveis do homem para o homem, tais como o sarampo,

já

viajaram por vastas regiões do mundo. Em outras, como a Europa e os

Estados

Unidos, seu avanço foi impedido por meio de técnicas de vacinação em

massa.

Tudo isso significa que um agente altamente epidêmico poderá ter menos

possibilidade de contaminar uma população do que uma doença mais rara

que não

possa ser transmitida diretamente de um elemento da população a outro —

e que

naturalmente é rara precisamente por essa razão.

Qualquer

decisão sobre o uso de um agente epidêmico terá também relação

com os objetivos militares do ataque biológico. Se o desígnio é atacar

grande parte

da população simultaneamente, para diminuir a capacidade de resistência

inimiga, um agente epidêmico não oferecerá grande vantagem em

comparação com um

agente não-epidêmico. À medida que uma parte do povo for sendo

imobilizada pelo

mal, outros se restabelecerão. O efeito será portanto parcelado. Seria

mais

eficiente utilizar inicialmente grande quantidade de material

infeccioso e

disseminá-lo em seguida tão completamente quanto possível na região.

Assim, as

conseqüências serão simultâneas sobre todos os atingidos, e uma vez que

o

agente não é transmissível diretamente, será possível invadir o

território

pouco depois do término do período de incubação, com muito pouco risco

para o

invasor.(CLARKE, 1970).

Esse

método de ataque exigirá muito dos recursos do inimigo. Se não se

conhece a cura da doença, ele será incapaz de

proteger seus soldados e sua população. Igualmente, não terá

tempo de

aperfeiçoar uma vacina preventiva, se já não possuir alguma coisa nesse

sentido.

Se, em vez disso, fosse utilizado um agente epidêmico, seria

perfeitamente

possível ao inimigo aperfeiçoar e utilizar uma vacina adequada entre a

primeira

onda de infecção e a segunda ou terceira. Ainda que a doença possa ser

tratada

com antibióticos, a contaminação simultânea de vasta parte da população

deverá

exigir muito mais das reservas de antibióticos do que a incidência

lenta da

doença. A conclusão parece bastante clara: os efeitos de uma arma

biológica

devem ser medidos apenas pelas mortes primárias causadas diretamente

pelo

agente levado ao campo de batalha; as contaminações secundárias não

serão de

grande ajuda, serão de difícil controle e poderão até mesmo estender-se

ao

território do atacante se a doença for epidêmica. Dentre as doenças que

estão

sendo estudadas com afinco pelos centros de guerra biológica em todo o

mundo,

apenas algumas são altamente epidêmicas.

O

fato de que mesmo alguns agentes epidêmicos estejam sendo atualmente

examinados para aplicação militar é causa suficiente de preocupação. Um

dos

maiores perigos da guerra biológica é o fato de que ela ainda está

longe de ser

inteiramente compreendida. Talvez fosse menos sombrio se pudéssemos

saber se os

planos atuais se restringem ao uso de agentes incapazes de produzir

epidemias.

Como explicado, estes últimos, de qualquer forma, são mais desejáveis

do ponto

de vista militar, mas há moléstias epidêmicas causadas por germes mais

vantajosos em relação aos agentes não-epidêmicos. Eis aí outro exemplo

de como

as características de um agente biológico podem ser, e freqüentemente

são,

contraditórias. (CLARKE, 1970).

Sabemos,

entretanto, que quando, um agente biológico for empregado pela

primeira vez o objetivo será contaminar toda a área a ser atacada. Já

se fez

muita pesquisa sobre esse aspecto e ficou demonstrado que para serem

mais

eficientes, os microrganismos devem estar em suspensão em um líquido

que deve

ser espalhado como aerosol (muitas doenças são espalhadas naturalmente

dessa

forma; um espirro, por exemplo, liberta um jato de aerosol altamente

infeccioso), e as pesquisas feitas mostraram que o tamanho das

partículas de

aerosol deve ser de 1 a 5 microns de diâmetro (um mícron equivale a um

décimo

milésimo de centímetro). Nessas dimensões elas serão suficientemente

pequenas

para descer ao pulmão e penetrar na parede pulmonar. O tamanho é, na

verdade,

muito importante: a dose de Brucella

suis necessária para contaminar cobaias é 600 vezes maior com

partículas de

diâmetro de 12 mícrons do que com partículas de 1 mícron de diâmetro. A

dose

infecciosa de vírus de encefalomielite eqüina da Venezuela aumenta

14.000 vezes

se o diâmetro da partícula aumentar dez vezes. (CLARKE, 1970).

Pode-se preparar um aerosol com

partículas de 1 a 5 mícrons de diâmetro mediante o envasamento, sob

pressão do

líquido que contém os germes, e a liberação através de uma pequena

válvula —

como, por exemplo, se faz com tinta para fins comerciais, num

vaporizador. Mas

o líquido deve ser manuseado com muito cuidado — afastado do calor, por

exemplo

— senão os microrganismos podem morrer rapidamente. É difícil obter

dados

exatos sobre o efeito real da pressão sobre o líquido, mas uma

estimativa

indica que um líquido contendo 1010 microrganismos eficazes

por

mililitro antes da vaporização deverá conter 109 organismos

eficazes

por mililitro imediatamente após a vaporização. Isso significa que fica

inutilizada boa parte do material, mas as concentrações iniciais são

tão, altas

que o efeito poderá não ser significativo. (CLARKE, 1970).

As

partículas vaporizadas, desse tamanho, descerão muito lentamente à

superfície terrestre, se lançadas de foguete, bomba ou avião. Uma

partícula de

0,5 mícrons, em ar parado, levará mais de quatro dias para cair apenas

três

metros. E se um vento de 4,5 km por hora estiver soprando, e a

partícula não

encontrar nenhum obstáculo, ela será transportada durante esse período

a uma

distância de 480 km. Sabemos que essa técnica já teve sucesso, pelo

menos em

pequena escala. Voluntários humanos foram contaminados pelo germe que

causa a

febre Q a uma distância de 800 metros do ponto em que o agente foi

lançado.

Também foram infeccionadas cobaias por germes espalhados a 25km.

Existem

estatísticas, entretanto, sobre a disseminação de microrganismos

inofensivos e vaporizações inanimadas. O Dr. Leroy D. Fothergill, que

trabalhou

em Fort Detrick, descreveu a liberação em forma de aerosol de uma

suspensão de

130 ga1ões da forma esporulada de uma bactéria inofensiva, do convés de

um

navio a duas milhas da costa. As partículas do aerosol eram de 1 a 5

mícrons de

diâmetro e foram encontradas mais tarde em uma região que se estendia a

8 km,

para o interior e 37 km, na direção em que soprava o vento. Em toda

essa área,

inclusive nos edifícios, qualquer pessoa que respirasse sem proteção

teria

inalado mais de 3.000 germes em duas horas.

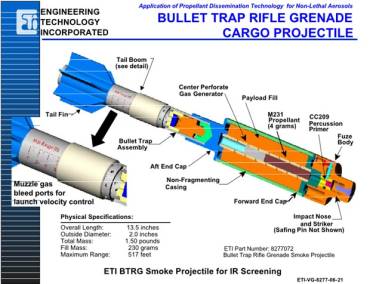

Patente

norte-americana de 2003 de um distribuidor de

carga não letal lançado por disparo que foi concebido para lançar

aerosóis.

Em

outra ocasião, o mesmo pesquisador libertou 200 quilos de sulfeto de

zinco-cádmio — matéria fluorescente — em forma de aerosol de diâmetro

de 2

mícrons. O aerosol foi libertado durante uma viagem de barco de 250 km,

a 16 km

da costa e percorreu 720 km na direção do vento, cobrindo uma zona de

quase

90.000 km2. Nessa área, a dosagem mínima inalada, por

minuto, foi de

15 partículas e a máxima de 15.000 partículas.

Essas

experiências provaram conclusivamente o que os cientistas já esperavam:

uma

nuvem de aerosol pode ser dispersada a grandes distâncias pelo vento.

Em

condições meteorológicas adequadas, é provável que sejam distribuídas

por uma

zona muito maior do que a zona letal da mais poderosa arma nuclear.

(CLARKE,

1970).

Nesse

estágio do uso de armas biológicas é que começam os verdadeiros

problemas. Que estabilidade terá de ter os microrganismos para suportar

os

rigores da exposição ao meio ambiente? Mesmo antes que o ambiente

comece a

fazer sentir seus efeitos, o aerosol começará a perder potência. Por

exemplo, a

dose infecciosa de aerosol com germe da tularemia, para as cobaias, é

de cerca

de 10 a 20 células. Mas se o aerosol for deixado em repouso durante

cinco horas

e meia, a dose decairá para 150 a 200 células (a dosagem infecciosa do

aerosol

de tularemia “fresco” é de cerca de 25 células). Esse efeito deve ser

conjugado

com o poder destruidor complementar do meio ambiente. Enquanto os

microrganismos

caem lentamente em direção à terra, ou são levados pelos ventos

dominantes,

estarão sujeitos a variações de temperatura e umidade e à radiação do

sol.

Essas variações seriam suficientes para matar muitas cepas de

microrganismos,

relativamente depressa.

A

temperatura da atmosfera a uma altitude de 10.000 m é de cerca de 60

graus centígrados negativos. As partículas de aerosol poderiam ser

levadas até

essa altura e depois cair e subir diversas vezes durante uma

disseminação

prolongada em condições meteorológicas perturbadas; poucos germes

suportariam

as variações de temperatura conseqüentes. As exceções conhecidas são

alguns

vírus. Em tal altitude, igualmente, a intensidade da radiação

ultravioleta do

sol é muito maior — existe menos atmosfera para absorvê-la — e isso

seria fatal

à maioria das bactérias e vírus. Além disso, muitas bactérias são

sensíveis à

luz do sol, sob temperaturas inferiores a zero. Qualquer germe que a

temperatura descesse abaixo do ponto de congelamento e depois

retornasse à superfície

terrestre seria muito menos perigoso do que quando libertado. (CLARKE,

1970).

Os

riscos em camadas inferiores da atmosfera também são graves. A

radiação ultravioleta do sol é consideravelmente fatal mesmo ao nível

do solo

e, a menos que fossem libertados à noite ou sob a proteção de camadas

de

nuvens, os microrganismos sofreriam grandes perdas. A luz direta do sol

destruiria grande número das formas vegetativas de bactérias em questão

de

minutos, e até mesmo os esporos em algumas horas. Os esporos poderiam

sobreviver à noite e manterem-se vivos durante dias em condições de

tempo

nublado. As formas vegetativas poderiam sobreviver de 6 a 12 horas

durante a

noite.

A

umidade da atmosfera também teria efeito importante, embora menos

definível, pois alguns microrganismos sobrevivem melhor na umidade e

outros em

ambientes secos. Demonstrou-se que 85% de um aerosol do vírus da pólio

permanece eficaz durante 23 horas (à sombra) se a umidade for de 80% e

à

temperatura de 21 a 24 graus centígrados. Mas à mesma temperatura, com

uma

umidade de 20 a 35%, somente 1% do aerosol resistirá tanto tempo. Por

outro

lado, a situação é inversa para os vírus da varicela — a forma atenuada

de

varíola — que sobrevive melhor em atmosferas secas.

Os

centros de guerra biológica de certos países investigaram a

estabilidade de aerosóis virais e bacterianos em pormenores. Suas

conclusões

obviamente diferem para cada microrganismo, mas a maioria dos estudos

demonstra

a facilidade com que um germe pode ser destruído sob tais condições.

Sem dúvida

aperfeiçoaram-se algumas cepas que podem suportar os riscos ambientais

durante

pelo menos algumas horas, sob certas condições. Mas os rigorosos

requisitos de

estabilidade certamente terão eliminado muitas cepas que de outra forma

teriam

possuído quase todas as propriedades exigidas de uma arma biológica.

Especialmente, buscam-se ativamente meios de colocar os germes dentro

de um pó

protetor ou alguma forma de camada protetora. Muito se pode fazer, na

verdade,

para melhorar a estabilidade de um aerosol biológico. A escolha do

líquido

usado é de capital importância, podendo a ele ser adicionados agentes

químicos

para aumentar a estabilidade.(CLARKE, 1970).

Os

cálculos teóricos demonstram que se cerca de 100 mililitros de um

aerosol contendo 108 microrganismos eficazes por mililitro

pudessem

ser disseminados numa área de 1 km2, até uma profundidade de

2 m,

qualquer pessoa que respirasse tal atmosfera durante cinco minutos

inalaria uma

dosagem de cerca de 100 germes. Essa dosagem seria mais do que

infecciosa, para

alguns microrganismos. Mas o cálculo depende de dois fatores

importantes. O

primeiro é que todos os elementos permaneçam eficazes e isso, como

indicado, é

uma condição difícil de preencher. O segundo é que o aerosol seja

disseminado

uniformemente sobre a área que constitui o alvo. Esse último requisito

é talvez

ainda mais difícil, pois depende de fatores bastantes fora do controle

humano —

os do clima. Acredita-se que partículas de poeira, pairando em elevadas

altitudes, tenham sido transportadas pelo vento dando volta completa ao

globo.

Identificaram-se com exatidão partículas de fumaça sobre o Reino Unido

provenientes de incêndios de florestas no Canadá a uma altitude de

10.000 m. O

que é mais significativo para o assunto os esporos da doença vegetal

conhecida

como “ferrugem” tem sido transportada pelo vento do México ao Canadá.

Pareceria

fácil, pois, utilizar as condições prevalentes de clima para distribuir

aerosóis infecciosos por áreas muito vastas. Na verdade, o problema

real

poderia ser uma distribuição de forma que não cubram zonas maiores do

que as

desejadas — zonas talvez tão vastas que venham a incluir territórios

neutros ou

aliados. (CLARKE, 1970).

A

dispersão do aerosol implica em dois problemas bem distintos. O

primeiro é a disseminação de um agente sobre uma área localizada,

digamos, de

alguns quilômetros quadrados. O segundo é sobre zonas muito mais

vastas.

(CLARKE, 1970).

Se

o agente deve ser distribuído diretamente no local, será necessário

fazê-lo cm períodos de relativa calma e quando o vento for fraco e

estável.

Rajadas ou torvelinhos poderiam dispensar o material, diluindo-o com o

ar não

contaminado antes que fosse possível contagiar o inimigo. Seria difícil

até

mesmo utilizar um vento médio que soprasse constantemente. (CLARKE,

1970).

Quando

sopra o vento, a velocidade da corrente de ar é sempre menor ao

nível do solo do que na altitude, devido ao atrito com o terreno; tal

como a

fricção com o leito do mar retarda a marcha da parte de baixo da onda

que se

quebra. Esse efeito tenderá também a diluir a nuvem de aerosol no ar

fresco,

porque a corrente junto ao nível do solo ficando turbulenta, a mistura

se dará.

Ao utilizar armas químicas, esse efeito poderia prejudicar o ataque,

mas é

provável que não seja muito nocivo ao aerosol biológico, pois esses são

tão

potentes que será necessário menos material. Acredita-se que ventos de

quatro

milhas por hora sejam os ideais para armas químicas; os de dez milhas

são

considerados aceitáveis. Para dispersar agentes biológicos, poderiam

ser

utilizados ventos de velocidades maiores; na verdade, poder-se-ia fazer

com que

o material viajasse rapidamente, de modo que ficasse exposto à

atmosfera por um

tempo mínimo — quanto menos tempo estiver na atmosfera, mais eficaz

será. Se o

agente não for libertado diretamente sobre o alvo, terá evidentemente

de sê-lo

num ponto em que o vento o leve ao alvo. Essa observação pode parecer

óbvia,

mas conhecem-se casos em que certos comandantes, ao utilizarem gás

lacrimogêneo

para controlar distúrbios de rua, conseguiram apenas que os agentes

químicos

retornassem para atingir as tropas que os haviam lançado. Tais erros

poderiam

facilmente ser cometidos na guerra, especialmente com uma arma tão nova

a

respeito da qual os comandantes teriam recebido um treinamento mínimo e

seus

soldados menos ainda.

Na

dispersão de um aerosol, não se devem considerar apenas os ventos

horizontais. A atmosfera está em contínuo movimento vertical, sobretudo

devido

às correntes térmicas, que ocorrem durante o dia, quando a terra se

aquece e

produzem-se correntes de ar de convecção ascendente. Por essa razão

poder-se-ia

dizer que a noite é a melhor ocasião para o lançamento de aerosóis,

sendo a

madrugada e o fim da tarde as alternativas possíveis. Nessas horas a

atmosfera

está estacionária e o movimento vertical do ar estabilizado, com um

“teto”

relativamente baixo, acima do qual não há mistura de ar. Pode-se ver,

então a

névoa baixa, junto ao solo, penetrando em todas as concavidades e

vales. São

essas precisamente as condições que, juntamente com um vento lento e

constante,

seriam necessárias para a dispersão localizada de armas químicas ou

biológicas.

Ocorrem somente durante parte de determinados dias e são muito mais

comuns em

algumas estações do ano do que em outras; por exemplo, nas ocasiões em

que se

formam áreas de alta pressão. Conclui-se daí que as zonas de clima

altamente

variável (característica pela qual as Ilhas Britânicas são repelidas)

são menos

suscetíveis de ataque químico ou biológico do que outras mais estáveis.

Mas não

se devem fazer generalizações amplas baseadas nesses fatos. Basta dizer

que o

comandante de uma força-tarefa biológica ou química terá de escolher a

ocasião

com cuidado e provavelmente de esperá-la com paciência. (CLARKE, 1970).

Planeja-se

um ataque localizado, o aerosol terá de ser libertado em nível

bastante baixo. Essa operação pode ser difícil em território inimigo,

como

demonstrou a experiência norte-americana de desmatamento e destruição

de

colheitas no Vietnã. Foram consideradas pelos pilotos norte-americanos

como as

mais perigosas missões dentre as que deveriam cumprir. Espera-se sempre

que o

avião seja atingido; em 1966, em cada 28 missões, um avião foi

atingido. Nessas

operações, os norte-americanos dispersaram os agentes químicos mais ou

menos sobre

os alvos, de uma altitude de poucas centenas de metros. Devido ao fato

de

atacarem zonas relativamente vastas, não tiveram outra alternativa

senão a de

empregar aviões; bombas ou foguetes não dariam para cobrir toda a zona

alvejada.

Desejando-se

atacar uma concentração militar, ou uma população civil,

existem muitos métodos de disseminação. Não é de domínio público a

forma pela

qual a carga poderia ser dispersa em aerosol, mas presume-se que exista

algum

sistema de pressão que possa começar a funcionar quando ela se

aproximar do

solo ou que distribua o material após o impacto. A principal

dificuldade é que

o material biológico deve ser libertado em baixa altitude; do contrário

os

níveis mais elevados de radiação ultravioleta da atmosfera superior

matariam

rapidamente os agentes. Por esse motivo, a hipótese mais acertada seria

uma

espécie de bomba munida de um pára-quedas que se abrisse à altitude

apropriada,

mesmo levando-se em conta que, ao ser lançada durante o dia, ela

própria

denuncia sua presença, antes do momento em que o material biológico

possa fazer

efeito.

É

difícil falar com conhecimento de causa sobre os meios de disseminação

de agentes biológicos, porque nenhuma nação publicou jamais quaisquer

dados

fidedignos sobre seus sistemas. Com efeito, fora dos círculos

militares,

ninguém sabe se alguma nação possui uma arma biológica já no estágio em

que seu

uso seria militarmente possível. Quase todas as declarações oficiais a

respeito

se têm referido à defesa.

A afirmação de que existem

agentes biológicos capazes de contaminar áreas com a extensão de

continentes

também deve ser interpretada com cuidado. Provavelmente ele quis dizer

apenas

que os Estados Unidos possuem instalações capazes de produzir material

suficiente para contaminar teoricamente uma área dessas dimensões. Isso

é muito

diferente de afirmar que se possui uma arma capaz de funcionar na

prática com

uma probabilidade de 100% de sucesso e com resultados militarmente

desejáveis.

A contaminação de áreas do tamanho de continente significaria que o

material

teria de ser libertado a altitudes relativamente baixas e a

probabilidade de

sua persistência por período de tempo suficientemente longo para ser

transportado em condições com eficácia da extremidade de um pequeno

continente

à outra seria marginal, para dizer o mínimo. Igualmente, não haveria

indicações

seguras do local onde o material terminaria por alojar-se. É certo que

alguns

ventos costumam soprar constantemente em uma direção geral fixa durante

certas

estações. Mas, ao planejar uma operação militar destinada a contaminar

um

continente, seria necessário conhecer com absoluta certeza as direções

e força

dos ventos numa vasta área, durante o período de vários dias. No

momento,

positivamente não possuímos essas indicações e as condições

inerentemente

mutáveis das características meteorológicas parecem indicar que jamais

as

possuiremos.

O

método mais seguro de utilizar um agente biológico seria disseminá-lo

por toda a área a ser atacada. Dessa forma não seria necessário

depender da

dispersão lateral do aerosol pelos ventos prevalentes. Para muitos

cientistas,

a idéia de libertar uma vasta nuvem de aerosol ao longo da linha de

limite do

vento na costa de uma massa de terra e esperar, depois, que a corrente

de ar se

encarregue de transportá-la a todo o território não parece realista.

Seria

certamente uma operação perigosa, porque sempre haveria a possibilidade

de que

a nuvem se espalhasse por outras regiões que não a desejada. Do ponto

de vista

militar, seria uma maneira muito aleatória de usar algo que, de

qualquer forma,

é ainda uma arma duvidosa e não

experimentada.(CLARKE, 1970).

As

dificuldades de contaminar uma área menor, por exemplo, uma grande

cidade, são muitos menores. Não seria necessária uma quantidade muito

grande de

material infectado e a possibilidade de que viesse a espalhar-se numa

área além

da prevista reduzir-se-ia proporcionalmente. O agente não teria de

resistir na

atmosfera durante muito tempo e portanto seria capaz de permanecer em

condições

adequadas durante o tempo desejado. Além disso, a eficiência da

libertação de

aerosóis biológicos em pequena escala já foi provada nas experiências

simuladas

aqui descritas. (CLARKE, 1970).

O carregamento de uma arma biológica é outro problema, já que as propriedades do material biológico tendem a modificar-se quando armazenado, e portanto é preferível manter a arma estocada em forma de cultura nos laboratórios do que de bombas prontas para uso imediato mas isso não quer dizer que não possam ser produzidas rapidamente. Com efeito, é difícil imaginar que uma arma biológica possa ser experimentada eficientemente, antes que venha a ser usada contra um inimigo de verdade.

BIOTECNOLOGIA: O FUTURO DAS ARMAS BIOLÓGICAS

Como

pode ser observado as armas biológicas constituem um imenso desafio

tecnológico. Problemas de grande complexidade envolvendo fabricação,

emprego e

armazenamento devem ser superados para que se tenha uma arma biológica

eficaz.

Esses problemas afetam diretamente duas características principais

deste tipo

de arma: a Virulência e a Transmissibilidade.

Atualmente, o incrível avanço da

biotecnologia trouxe novas possibilidades para a criação e emprego de

novas

armas biológicas. As técnicas de biologia molecular e de manipulação

dos genes

permitem alterar células e organismos de maneira altamente específica

favorecendo o desenvolvimento de novas armas biológicas.

Existem várias maneiras de fabricar

armas a partir do DNA recombinado: são

as chamadas “designer weapons”- ou armas biológicas artificialmente

criadas. A

biotecnologia permite a programação de genes em microorganismos para

aumentar

sua resistência a antibióticos, sua virulência e sua estabilidade no

ambiente.

É possível inserir, nos organismos,

genes que afetam as funções reguladoras que controlam o humor, o

comportamento

e temperatura corporal. Cientistas visualizam a possibilidade de clonar

toxinas

seletivas, com o objetivo de eliminar grupos étnicos e raciais precisos

cujo

genótipo os predispõe a certas doenças.

A engenharia genética também pode

servir para destruir espécies vegetais cultivadas ou gado criado,

quando o

objetivo é destruir a economia de um país. As novas técnicas de

engenharia

genética criam uma variedade muito grande de armas que podem ser

utilizadas

para fins militares diversos, desde o terrorismo e as operações

antiinsurrecionais até a guerra em grande escala contra populações

inteiras.

As universidades e a indústria de

biotecnologia contribuem direta ou indiretamente para o bioterrorismo.

Nos EUA,

o número de doutorados em ciências biológicas cresceu 30% entre 1975 e

1991. A

indústria americana emprega cerca de 60 mil cientistas na área

biológica. Há

mais de 1300 empresas de biotecnologia nos EUA. Não havia nenhuma há 25

anos.

Cerca de 40% dos laboratórios farmacêuticos e de biotecnologia do mundo

inteiro

ficam nos EUA.

Portanto para se produzir armas

biológicas com grande capacidade de destruição é preciso dominar

técnicas

industriais de cultivo e fermentação de bactérias que provavelmente só

existem

nos grandes laboratórios científicos dos Estados Unidos, da Europa

Ocidental e

do Japão, custeados pelo Estado ou pelas grandes multinacionais do

setor

farmacêutico.

Aprovado

pelo Congresso norte-americano em julho de 2000, o chamado Plano

Colômbia

inclui o apoio à nova estratégia do Programa das Nações Unidas para o

Controle

Internacional de Drogas de utilizar agentes biológicos para combater o

cultivo

de coca.

Sob a

égide dos Estados Unidos e do Reino Unido,

armas biológicas já estão sendo usadas em pesquisas no Uzbequistão

na “guerra contra as drogas”.

O governo

colombiano recusou o uso desses agentes biológicos em seu território,

levando

Rand Beers, subsecretário do Departamento de Estado norte-americano

para

assuntos internacionais e do narcotráfico, ratificado pela

administração Bush,

a afirmar em outubro de 2000 para BBC de Londres que, se a Colômbia

continuasse

a negar-se a permitir os testes de utilização do fungo contra a coca,

ele, por

sua parte, não estava disposto a dar o assunto por encerrado. O

cientista

americano Davis Sands, que possui os direitos sobre este fungo,

declarou :

“Vamos entrar sem autorização”.

Em julho

de 2001, os EUA anularam seis anos de

negociações do Protocolo para a Verificação da Convenção sobre Armas

Biológicas, com a intenção de violar o tratado. Disse que o acordo

colocaria em

risco a confidencialidade de sua indústria farmacêutica e das pesquisas

biológicas. Em dezembro de 2001, provocou o fracasso da Quinta

Conferência de

Exame da Convenção sobre as Armas Biológicas, que duraria até 11 de

novembro de

2002, sem aprovar nenhuma resolução. O embaixador norte-americano em

Genebra,

Donald Mahley, disse à reunião que seu país não aceitará ser limitado

no uso de

armas biológicas na guerra contra as drogas, porque quer usá-las na Colômbia.

Os EUA tinham

um arsenal de armas químicas de mais de 30 mil toneladas e a antiga

URSS de

mais de 400 mil toneladas. A antiga URSS possuía o maior programa de

armas

biológicas da história humana, o Biopreparat, com mais de 60

laboratórios e 30

mil membros.

CONCLUSÃO

A

complexidade de fabricação e emprego das armas biológicas

dificultam o seu uso no campo de

batalha, sendo restrito e em algumas situações impossível fazendo com

que

alguns estudiosos afirmem que: “as armas biológicas constituem uma

classe de

armas que não podem ser “apontadas”.

A

capacidade de um país ou de um grupo terrorista de fabricar cepas de

agentes biológicos é apenas o primeiro passo dentro de tantos outros

necessários para a fabricação de uma arma biológica. A posse de uma

arma

biológica não significa a posse de uma arma de destruição em massa.

Atualmente,

o incrível avanço da Biotecnologia trouxe novas possibilidades para a

criação e

emprego de armas biológicas realmente eficazes. Resta saber se todos os

desafios técnicos de fabricação, armazenamento e emprego das armas

biológicas

foram solucionados. Se realmente esses desafios foram solucionados

outra

indagação deve ser feita: Quais são os países que podem gerar e

empregar a

Biotecnologia em armamentos biológicos?

E a resposta provavelmente será: os EUA, Japão, países da Europa

Ocidental e

Rússia. É possível que o futuro dessas armas esteja nas mãos desses

países.

Portanto atualmente o desenvolvimento e emprego de uma arma biológica

com real

capacidade de destruição em massa é um grande desafio técnico-militar.

BIBLIOGRAFIA

CLARKE,

ROBIN. Guerra Silenciosa. Ed. Bibliex e ed.

Laudes. Rio de Janeiro, 1970.

TIMMERMAN, KENNETH R. O lobby da morte – como o ocidente armou o Iraque. Ed. Objetiva. Rio de Janeiro, 1992

MILLER, J. e MYLROIE, L. Sadam Hussein e a crise do golfo. Ed. Scritta. São Paulo, 1990 .

FERNANDES, PATRICIA M. B. A guerra biológica através dos séculos. Ciência Hoje, vol. 31, nª 186, setembro de 2002.

OLIVEIRA, ÉDIO PEREIRA DE. A guerra química – controle e violações (1ª Parte). Revista Militar de Ciência e Tecnologia. v. XI, nª 2, abr-jun, 1994.

OLIVEIRA, ÉDIO PEREIRA DE. A guerra química – controle e violações (2ª Parte). Revista Militar de Ciência e Tecnologia. v. XI, nª 3, jul-set, 1994.

OLIVEIRA, ÉDIO PEREIRA DE. A Indústria Química e a Guerra Química. Revista Militar de Ciência e Tecnologia. v. X, nª 2, abr-jun, 1993.

ORENT, W. A arma da peste. Jornal Folha de São Paulo, 16 de dezembro de 2001.

POSSO, D. G. especial para a Folha. Jornal Folha de São Paulo, 30 de dezembro de 2001.

RIFKIN, J. Bioterrorismo high-tec e revolução genética. Jornal Folha de São Paulo, 11 de novembro de 2001.

VARELLA, DRAUZIO. O pânico do antraz. Jornal Folha de São Paulo, 20 de outubro de 2001.

DA SILVA, C. E. L. Terrorismo high-tec banaliza a morte. Jornal Folha de São Paulo, 28 de maio de 1995.

WRIGHT, ROBERT. Arma biológica foge do controle internacional. Jornal Folha de São Paulo, 28 de maio de 1995.

SAMPAIO, S. A. P. Antraz e carbúnculo. Jornal Folha de São Paulo, 18 de outubro de 2001.

HUTCHINSON, S. Terrível segredo. Ed. Abril. Veja, 3 de junho,1998.

MOODIE, M. O horror invisível. Ed. Bloch. Manchete, 20 de dezembro de 1997.

Novos terroristas vão atacar com armas químicas, vírus e bactérias. Jornal Folha de São Paulo, 4 de agosto de 1996.

FISK,

ROBERT. O

que Bush quer que esqueçamos. Jornal

Folha de São Paulo, 09 de

outubro de

2002.

2005 ©Sistemas de Armas

| Opinião |

Fórum - Dê a sua

opinião sobre os assuntos mostrados no Sistemas de Armas

Assine a lista para receber informações sobre

atualizações e participar das discussões enviando

um email

em branco para sistemasarmas-subscribe@yahoogrupos.com.br